「毎日プランク1分×3setやろう」「間食は絶対摂らない」「夜は炭水化物をやめよう」…ダイエットを始めるとき、多くの人が理想的な“完全プラン”を立てます。

けれど、3日目を過ぎる頃、こう思い始める人も少なくありません。

「昨日は疲れてて、サボっちゃった。ダイエット続かなかった……」

そんなあなたに伝えたいのが、「0.2だけでもいい。続けることのほうが大切」ということ。

たとえ計画の20%しかできなくても、続けていること自体が成果を生むというのは、脳科学や行動科学でもしっかり裏づけられています。

1. 「全部やれなかったからやめる」はもったいない

人間の脳は、「達成」と「中断」を強く記憶する仕組みがあります。

心理学ではこれを「ツァイガルニク効果」と呼びます。未完了のタスクのほうが記憶に残りやすく、脳は「終わらせたい」「ちゃんとやりたい」というモヤモヤを感じ続けます。

つまり、「プランク1分できなかったから今日はゼロにしよう」とするよりも、「10秒だけやった」という経験が残っているほうが、脳にとっては「まだ続いている」「次はもう少しやってみよう」というモチベーションにつながりやすいのです。

2. 小さな行動が“習慣化スイッチ”になる

行動科学の研究では、行動の“継続”には「頻度」と「ハードルの低さ」が重要だとされています。

スタンフォード大学の行動科学者B.J.フォッグ博士によると、

「モチベーションに頼るのではなく、習慣の“きっかけ”を設計せよ」

と言われています。

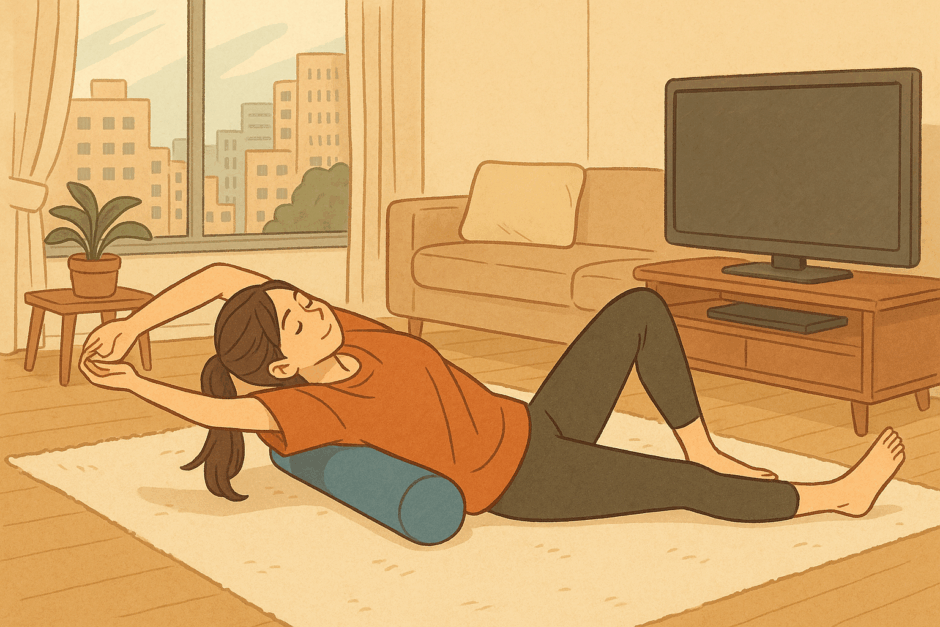

たとえば、「駅から会社まで歩く時、この信号の区間だけ小走りしよう」「YouTubeを見る前、少しでもいいからストレッチしよう」など、“小さな動き”を生活に紐づけるだけで、継続率が大きく変わることがわかっています。

3. 20%でも、脳は「やっている」と判断する

習慣を定着させるカギは、「自分はそれをやっている人だ」と思えるかどうか。

この考え方は、心理学で「アイデンティティ・ベースの習慣化」と呼ばれます。

つまり、「筋トレをしている人は、1時間トレーニングをする人」と考えるのではなく、

「毎日10秒でも筋トレをやる私は、もう“筋トレをする人”だ」

と思えたときに、自己イメージが行動を強化し、さらに継続しやすくなるのです。

これは、「行動がアイデンティティを形づくり、アイデンティティが行動を支える」というループになります。

4. 続けることで、食事にも自然と意識が向く

たとえわずかな時間でも、日々身体と向き合う時間を持つと、脳は“自分は健康を気にしている”という意識を育てます。

この状態が、食事の選択にも影響を及ぼします。

たとえば、コンビニに入ったときに、焼きたてベーカリー始めました!というPOPを見かけても

「昨日はちょっとだけでもストレッチしたし、ここでデニッシュはやめとこうかな」

という判断が生まれやすくなるのです。

このような「選択を変える力」は、マインドフルネスや自己認識力とも関係があり、最近の研究でも、運動習慣の有無が食習慣に及ぼす影響が確認されています。

5. 小さな継続は、健康への土台になる

体と対話することは、ダイエットだけでなく、日々の健康習慣全体にも波及していきます。

「今日は運動できなかったから、スーパーまで歩こう」

「時間がないけど、駅まで自転車で行こう」

「今日は1日デスクワークだったから、夜にストレッチしよう」

そうした“補い合う行動”が増えていきます。

実際、厚生労働省の研究でも、身体活動は合計量が重要であり、たとえ短時間でも積み重ねが健康リスクを下げることが示されています。

10分の運動を3回に分けても、30分まとめて行うのと同じような効果が得られるのです。

まとめ:ダイエットは「続ける人」が勝つ

最初の勢いで一気に頑張るのもいいけれど、本当に変わるのは“続けた人”だけです。

それも、完璧にやれた人ではなく、「できない日も、0.2だけでもやった人」。

10秒でもいい。深呼吸1回でもいい。

「続ける」という姿勢そのものが、あなたの脳と体を変えていきます。

あなたの“0.2”が、明日の“1”をつくる。

さあ、今日も少しだけ、動いてみませんか?